Si curioseamos

la historia del blues a

partir

—digamos—

de los años 1940, encontramos que, de vez en cuando, aparece en ese

relato algún artista o alguna canción, señalados como el comienzo

puntual del rock and roll. Las variantes que cualquier aficionado

conoce señalan a algunos pioneros negros, Little Richard o Chuck Berry,

como precursores de los próceres blancos (Gene Vincent, Carl Perkins o

el mismo

Presley). Versiones algo más pretenciosas o precisas de la historia

sostienen que la canción

“Rocket 88”

de Ike Turner, grabada en 1951 fue el comienzo de todo; mientras que

otros filólogos, que tienen en cuenta ciertos rasgos que más adelante

iban a determinar la idiosincrasia del género, señalan, por ejemplo, al

armonicista Walter Jacobs (Little Walter) como el primero en utilizar la

distorsión del sonido por medios eléctricos y darle a aquel efecto una

función estética. La excelente canción de Turner, más allá de sus

características meramente musicales (es una especie de boogie, o sea un

blues muy rápido, no muy diferente a otros de la época, y bien similar a

su contemporánea

“Caldonia”

de Louis Jordan), tiene un prontuario entreverado, que incluye pleitos

sórdidos por autoría y royalties, y una banda apócrifa inventada

por un saxofonista (Jackie Brenston and his Delta Cats), que

terminó registrando el tema a su nombre y aboliendo a Ike de la

historia, al menos hasta que llegaron los revisionistas. Eso, y la

letra, que celebra, jactanciosa, la posesión de un modelo de auto

lujoso, explica que unos cuantos hayan designado a la canción como el

mismísimo arjé del rock and roll. Little Walter es también un

digno protorockero: abusó, con gestos de lumpen ostentoso y violento, de

un fugaz estrellato al que lo llevó el sello Chess (factótum del

blues de Chicago) hasta morir joven y asesinado.

Hay otras canciones y otros músicos que alguna vez

han sido propuestos como detonadores del big bang rockero. Todos ellos

dialogan y se confunden en una narrativa que (a pesar de referir

acontecimientos recientes) muestra más la confusión y las

contradicciones de una tradición fabulosa que el rigor de una historia.

Esto es curioso, ya que manifiesta

cierta incapacidad de la

industria del entretenimiento (y más específicamente del rock) para

realizar una de sus operaciones preferidas: instituir, rankings,

cronologías y categorizaciones de toda índole. Es posible que esta

dificultad se deba a que hay quienes emprenden este viaje a la semilla

esperando encontrarse con una ruptura en las formas musicales, con la

emergencia de un ritmo, o al menos, de una lírica novedosa. Y el rock and roll no fue eso. Si pudiéramos suspender por un momento toda

consideración relativa al hardware tecnológico (modos de

grabación y amplificación, etc.) encontraríamos las mismas cosas en

muchos momentos de la tradición musical afronorteamericana anteriores a

los años 1950: la misma combinación de acordes, las síncopas, el

minimalismo edulcorado u obsceno de los versos que luego replicarían los

rockeros, empezando tal vez por Buddy Holly y Little Richard

respectivamente. Más adelante en su desarrollo vertiginoso, el género

fue incorporando timbres, estructuras, una combinación básica de

instrumentos, que en cierta forma legitimó definiciones y

periodizaciones, pero siempre resultó escurridiza una determinación del

rock según criterios meramente musicales. Recuerdo que en 1975, cuando

para muchos ya estaba ocurriendo la decadencia, Daniel Ripoll, director

de la revista argentina Pelo manifestaba esta perplejidad: ¿qué

era el rock en aquel año? ¿el back to roots que ensayaba John

Lennon en su disco Rock and roll, el music hall bizarro de

Alice Cooper o la ampulosidad operática de Selling England by a pound

de Génesis.

Más que una modalidad musical, más

que una banda de sonido transnacionalizada, el rock es hoy

—y fue siempre—

el buque insignia de una maniobra de la industria cultural y otros

mecanismos civilizatorios que inventaron la adolescencia perpetua. El

blues ya había puesto en escena la insatisfacción gruñida o balbuceada,

el hedonismo desesperado, la celebración de las drogas, la muerte súbita

de sus héroes a los 27 años (Robert Johnson). Pero se sabe que más allá

de todo eso, el tema casi excluyente de esta poética de negros es la

evocación elegíaca, la nostalgia por la nena que se fue o se quedó en el

pasado. El blues propone el lado fúnebre de la fiesta dionisíaca: tiene

ojos en la nuca, lleva inscripta en su alma o en su código genético la

incorporación y aún la celebración de la decrepitud. Cuando los jóvenes

blancos de clase media redescubrieron a los viejos bluseros (en el

llamado blues revival), se diría que se aplaudía más

—por más auténticos o

esenciales— a los

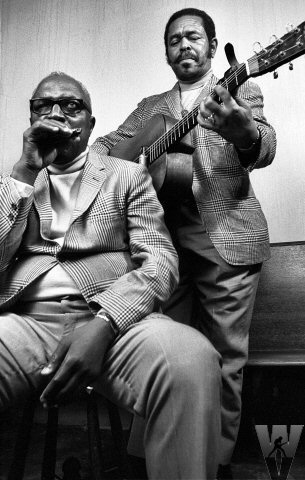

músicos más arruinados y desdentados: recuérdense los conciertos Sonny

Boy Williamson con la banda inglesa The Animals, o al dúo de

Sonny Terry y Brownie Mcghee, que durante 40 años concertó ceguera con

parálisis, o la muerte de Mississippi Fred McDowell, ocurrida apenas

después de haberse podido comprar una estación de servicio con el dinero

que había empezado a recibir cuando los

Rolling

Stones grabaron su canción “You’ve gotta move”.

|

La vuelta a las raíces

Paralelamente, el rock radicalizaba

su apoteosis de la adolescencia incesante según una

estética del esplendor. El otro a quien el rock sacaba la lengua, contra

quien daba alaridos y reunía multitudes, era el adulto. Así, hasta que

alcanzó su triunfo y el espíritu adolescente se expandió por todos los

intersticios del mercado. El adulto había sido vencido. Si alguien

todavía necesitara algún documento sobre los resultados de este

conflicto, bastaría con mirar cualquier registro de un concierto de rock

primitivo (verbi gratia, Beatles) y luego otro cualquiera

de fecha posterior (de Woodstock en adelante, digamos). Se verá

de ese modo que en el primer caso las diferencias entre los cuerpos, las

actitudes o la indumentaria del público respecto de los artistas era

notoria: el escenario y la platea parecían transcurrir en mundos

paralelos, anacrónicos. Poco tiempo después esa brecha ya se había

resuelto; todo fue parte de la misma puesta en escena, porque había

ocurrido el triunfo del teenager.

En un

cuento de Arthur C. Clarke

unos ingenieros en computación contratados por monjes tibetanos logran

establecer los nueve mil millones de nombres de Dios. Cuando esa tarea

es completada, dicen los religiosos, el universo se ha agotado, ha

cumplido con su finalidad: las estrellas comienzan a apagarse de pronto

en el firmamento. El rock también ha consumado su telos. Ya no hay un

mundo adulto contra el cual interponer una lírica de alaridos. Lo que

queda del rock es cosmética, disfraces, diversión: es pop.

Queda también un elenco de ídolos

barrigones y/o rugosos en gira perpetua. Algunos (Neil Young,

Dylan) parecen tener

todavía algo para decirnos, aunque no sea más que un rencor de anciano

cascarrabias. Otros (Roger Waters, McCartney, Stones) se han

convertido

—como se ha dicho—

en “bandas-tributo” de sí mismos, y andan por el mundo reconstruyendo

arquelógicamente la música que compusieron décadas atrás, en otro mundo.

Estas estrellas desvencijadas han vuelto a las raíces: son músicos de

blues.

|